|

moderna

LA CRUZ DEL QUEMADERO

LA MEMORIA DELL’INQUISIZIONE A MADRID

di Valeria La Donna

Il 12 aprile del 1869, il

Boletín Oficial del Ayuntamiento,

quotidiano locale della città di Madrid,

informava i propri lettori di un

ritrovamento agghiacciante avvenuto nel

nuovo Ensanche urbano. Era,

questo, un terreno nella zona nord e

nord-est del centro abitato che,

all’epoca, era in pieno processo di

espansione e i cui lavori febbrili di

ampliamento miravano a un incremento

della popolazione di circa 150.000

abitanti.

La straordinaria scoperta, effettuata

durante lo scavo di un grosso

appezzamento di terreno, venne

preannunciata dal

Boletín

con un titolo in latino che i lettori

dell’epoca erano ancora capaci di

riconoscere alla perfezione, il vecchio

lemma dell’Inquisizione spagnola:

«EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM

(“Alzati, Signore, e giudica la tua

causa”). Il caso ha appena

rivelato un’orribile impronta

dell’oscuro tribunale che aveva questo

terribile motto. Ai margini della calle

Ancha de San Bernardo […], in un luogo

conosciuto come la Cruz del Quemadero,

ed indicato in antiche opere e scritture

come il braciere degli Autodafé, nel

creare delle radure per regolarizzare la

pendenza e allineare la Ronda a quella

che era la porta di Bilbao, sono apparsi

grandi strati neri di terreno,

orizzontali, irregolari, fino a 150

piedi di longitudine. […] È, in poche

parole, l’archivio geologico delle

fiamme dell’Inquisizione, sotto forma di

strati sedimentari che dimostrano la

crescita, l’apogeo e il decadimento dei

roghi, a seconda delle loro dimensioni.

Questi sono di carbone polverizzato,

untuoso, e tra di essi vi si trovano

anche ossa e pezzi di corda

carbonizzata» [Boletín Oficial

del Ayuntamiento, 1869].

Le ricerche effettuate nei giorni

successivi portarono alla luce ulteriori

resti di quello che era stato

chiaramente un incendio di proporzioni

considerevoli: pezzi di legno, anelli di

ferro, un cranio, un bavaglio. Tutto più

o meno carbonizzato. Vennero inoltre

dissotterrati un lungo ciuffo di

capelli, di appartenenza femminile,

nonché piccole porzioni di materiale

adiposo che cedevano al tatto come se

fossero burro.

Quanto ipotizzato a prima vista,

pertanto, trovò ben presto conferma

certa: i macabri ritrovamenti tra gli

scavi altro non erano che il frutto

della combustione di decine di corpi

carbonizzati dal fuoco dei roghi

purificatori della Santa Inquisizione; e

il campo de la Cruz del Quemadero,

il luogo principale in cui essa ne

dispose lo smaltimento.

A partire dal 1624, anno in cui venne

realizzato il primo autodafé a Madrid,

infatti, furono molte le persone

consegnate alla giustizia secolare in

città, per poi essere condannate a

morte. Prima di quella data, le

proclamazioni solenni delle sentenze

dell’Inquisitore, seguite dalle condanne

al rogo degli eretici, venivano eseguite

nella vicina Toledo, l’unica tra le due

a essere provvista di un Tribunale del

Sant’Uffizio.

Il fatto che la Corte avesse stabilito

la sua sede a Madrid fu una circostanza

che risultò essenziale per la formazione

di un nuovo Tribunale con giurisdizione

sulla città e, ben presto, durante il

regno di Filippo IV – in pieno Siglo

de Oro – esso divenne il quartier

generale del Sant’Uffizio, incaricato di

riesaminare i casi e di dare istruzioni

a tutti gli altri tribunali

inquisitoriali della penisola.

Fu anche il momento in cui la capitale

iberica entrò nel suo periodo più

oscuro, diventando lo scenario di

violenze, crimini e orrori che si

sarebbero perpetrati per oltre 200 anni,

fino alla scomparsa definitiva

dell’Inquisizione nel 1834, durante la

reggenza di Maria Cristina di Borbone.

Ovvero, appena 30 anni prima dei macabri

ritrovamenti presso la Cruz del

Quemadero.

Tra i vari autodafé svolti a Madrid nel

corso dei secoli, ve n’è uno in

particolar modo a cui, secondo gli

storici, si possono attribuire i resti

recuperati nel 1869. Si tratta di una

delle cerimonie più conosciute e più

spettacolari mai eseguite, coram

populo, nella Spagna dell’età

moderna, durante la quale vennero

condannati ben 120 rei provenienti da

ogni angolo del paese: l’autodafé del 30

giugno 1680, sotto il regno di Carlo II.

Fu, questo, un doppio catechismo

politico e religioso che permise alla

monarchia ispanica, da un lato, di

recuperare l’antico splendore dopo un

periodo di ineluttabile decadenza e al

cattolicesimo, dall’altro, di

presentarsi come nemico del

protestantesimo, dell’islamismo e

dell’ebraismo, personificati nei 120

imputati condannati.

L’autodafé doveva diffondere

l’insegnamento religioso e propagare gli

ideali della Controriforma elaborati

durante il Concilio di Trento nella

seconda metà del XVI secolo, diventando

così luogo di protezione e difesa dei

contenuti della fede e delle forme di

culto attaccate dai seguaci del

luteranesimo. E Carlo II, investito di

una missione provvidenziale, doveva

essere un nuovo Cesare, forte e

valoroso, cui spettava addomesticare i

mostri dell’infedeltà e riparare i torti

fatti a Dio e alla Chiesa cattolica.

Attraverso questo atto solenne,

l’Inquisizione contava quindi di

esaltare la missione provvidenziale del

Sant’Uffizio all’interno dell’apparato

statale. Ma non solo. Con il tempo aveva

finito per perseguire anche altri tipi

di condotte, come i delitti contro la

morale sessuale, la stregoneria, la

sodomia, le arti magiche e divinatorie.

Oltre a essere un discorso politico e

religioso, però, l’autodafé era anche

una questione culturale. Formava parte

delle grandi feste classiche spagnole,

così come le cerimonie di ingresso dei

principi, le sfilate del Corpus

Domini, le processioni votive, ecc.

Era spettacolo, rappresentazione,

teatro, divertimento, un misto di festa

liturgica e festa civile che creava

grandi aspettative tra la popolazione.

Motivi per cui era necessario

organizzare qualcosa di grandioso,

eclatante, memorabile.

Lo spettacolo, di cui si conoscono tutti

i particolari grazie al resoconto

dettagliato che

José

de Olmo scrisse nella sua

Relación histórica del auto general de

fe que se celebró en Madrid este año de

1680,

venne preannunciato già un mese prima

attraverso la pubblicazione di un bando

e del vessillo del Sant’Uffizio che

rimase appeso al balcone

dell’inquisitore generale fino al giorno

dell’esecuzione.

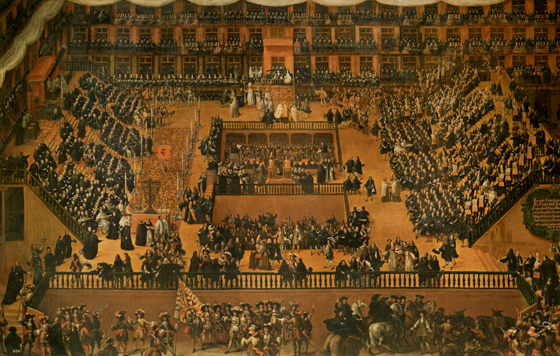

Tre anni più tardi, il pittore Francisco

Rizi volle darci ulteriore testimonianza

dell’evento dipingendo il famoso quadro

Auto de fe del 30 de junio de 1680,

en la plaza Mayor de Madrid,

conservato oggi al Museo del Prado, che

riproduce, fedelmente e con precisione

storica, la disposizione di autorità,

assistenti e detenuti durante la

luttuosa commemorazione.

È proprio grazie al racconto di de Olmo

se siamo venuti a conoscenza

dell’ubicazione del brasero che,

200 anni dopo, avrebbe rivisto la luce

durante gli scavi del nuovo Ensanche

urbano. Ed è sempre grazie al racconto

di de Olmo, e alla sua grande dovizia di

dettagli, se ci è possibile ricostruire

tutti gli accadimenti di quel giorno

funereo come se fossimo stati testimoni

attivi dell’evento.

30 giugno 1680. Non un giorno qualsiasi

a Madrid. La città e la Corte erano in

agitazione perché quel giorno si sarebbe

celebrato uno dei più grandi autodafé

mai realizzati prima in Spagna. A

presiederlo, il sovrano Carlo II, che

avrebbe assistito alla cerimonia dalla

tribuna appositamente costruita per

l’occasione in Plaza Mayor. Lo

spettacolo che stava per svolgersi

suscitava in parti uguali rifiuto ed

esaltazione tra gli abitanti della Villa

che, in trepidante attesa, urlavano

“Viva la fede di Cristo!” per le strade

affollate della città.

Tutto era pronto. Il giorno prima, al

crepuscolo, seguendo il rigoroso

protocollo che vigeva per l’occasione,

si erano svolte le processioni della

Cruz Verde (simbolo di misericordia)

e della Cruz Blanca

(simbolo di giustizia e castigo), la

prima diretta a Plaza Mayor, la seconda

verso il quemadero di San

Bernardo.

I condannati si trovavano da giorni

nelle carceri del Tribunale, presidiati

dalla Compagnia dei Soldati della Fede:

250 uomini appartenenti ai diversi

ordini militari, con il compito di

accompagnare i detenuti al loro processo

e consegnarli al braccio secolare per

l’esecuzione delle sentenze. Ad

assisterli spiritualmente, due religiosi

con l’obiettivo primario di raggiungere

il loro pentimento e farli abiurare.

Dei 120 condannati, 86 erano presenti in

carne e ossa. I restanti 34, invece,

erano raffigurati in effigie, sotto

forma di fantocci dalle fattezze umane

che avrebbero sostituito i colpevoli

fuggiti o morti prima del processo

affinché le loro anime potessero

ricevere il castigo del Sant’Uffizio.

Tra i rei presenti, uomini, donne,

bambini e famiglie intere con età

comprese tra i 13 e i 76 anni, che

avrebbero affrontato il processo con

l’accusa di ebraismo e, in percentuali

minori, di frode, stregoneria, bigamia e

altre colpe più leggere.

La notte fu lunga e tutti rimasero

svegli, tra singhiozzi e preghiere. Alle

tre del mattino furono distribuiti gli

abiti penitenziali – principalmente

corozas e sanbenitos – che

erano differenziati a seconda della

sentenza emessa. Il sanbenito era

una tunica di tela gialla lunga fino

alle ginocchia, sulla quale era dipinto

il ritratto del condannato che la

indossava in mezzo a fiamme, draghi e

diavoli. Questo costume – destinato ai

cosiddetti pertinaces – indicava

che chi lo portava sarebbe stato

bruciato vivo, poiché eretico

incorreggibile. Diverso era invece il

sanbenito per i penitenti

convertiti, con fiamme rivolte verso il

basso, e quello dei condannati a una

semplice penitenza, su cui era

raffigurata una croce. La coroza

era infine un cappello di cartone a

forma conica, lungo quasi un metro, su

cui, analogamente al sanbenito,

erano rappresentati croci, fiamme o

draghi, in base al verdetto emanato.

Alle sette del mattino ebbe inizio la

processione che dalle carceri condusse i

condannati lungo le vie principali della

città per fare pubblica ammenda. Con le

loro vesti penitenziali indosso e con in

mano delle candele gialle spente, a

simboleggiare la loro anima impura,

ricorsero le strade tra lanci di pietre

e offese, per giungere infine a Plaza

Mayor:

«I primi trentaquattro rei sotto forma

di fantocci, perché già morti o

fuggitivi, dei quali trentadue erano

relajados (cioè consegnati al braccio

secolare, ovvero alla giustizia civile,

per l’esecuzione delle sentenze

pronunciate dagli inquisitori),

indossavano corozas con fiamme […]. Tra

i colpevoli che uscirono a piedi, undici

erano stati incarcerati con abiura de

levi, alcuni per essersi sposati due

volte, altri per superstizione, altri

per essere ipocriti imbroglioni, e tutti

con candele gialle spente in mano. Gli

imbroglioni e i bigami portavano

corozas, qualcuno tra di loro anche una

corda alla gola, con tanti nodi quante

erano le frustate a cui erano stati

condannati […]. C’erano poi

cinquantaquattro rei giudaizzanti, tutti

con sanbenitos con croce a metà o

intera, e con candele come i precedenti.

Infine uscirono i ventuno rei condannati

al rogo, tutti con coroza e sanbenito

con le fiamme, con draghi tra di esse

per i pertinaces, e dodici tra di loro

con i bavagli alla bocca e le mani

legate (per evitare che, durante la loro

marcia pubblica, diventassero violenti,

proferissero blasfemie o insultassero il

tribunale)»

[De Olmo 55-56].

Una volta a Plaza Mayor, i condannati

furono condotti in fila fino

all’imponente pedana su cui svettava la

monumentale Croce Verde, emblema

dell’Inquisizione spagnola. A presiedere

il processo dal balcone reale, il

sovrano Carlo II, la consorte Maria

Luisa d’Orléans e la regina madre,

attorniati da gentiluomini e dame della

corte, nobili ed ecclesiastici che

trovarono sistemazione sui balconi

vicini. Il rumore era assordante. La

piazza era gremita di gente comune che,

eccitata, non smetteva di insultare gli

imputati e invocare giustizia.

Una volta cominciata la messa e

pronunciato il sermone, il silenzio calò

tra la folla. Il Sovrano fece il suo

giuramento, promettendo sulla sua parola

reale che avrebbe difeso strenuamente la

fede cattolica, perseguitando gli

eretici e castigando, conformemente ai

diritti e ai sacri canoni, chiunque le

si fosse opposto.

A questo punto, l’Inquisitore generale,

Don Diego Sarmiento de Valladares, diede

inizio alla parte più lunga della

cerimonia: la lettura delle cause e

delle pene. Uno alla volta, i detenuti,

o la loro effigie, vennero condotti

nelle gabbie poste al centro del palco

dove, dopo un’accurata disamina delle

colpe, sarebbero stati poi consegnati

alle autorità civili per l’applicazione

delle punizioni.

Alle quattro del pomeriggio, dopo otto

ore di processo, si conclusero le

sentenze dei condannati a morte che

vennero quindi condotti al quemadero,

nella periferia nord della città. Le

facce sconvolte dei prigionieri mentre

scendevano dalla tribuna riflettevano

l’inevitabilità del loro destino; con

una differenziazione, secondo de Olmo,

molto marcata tra pentiti e non:

«E veramente, se si fa attenzione ai

segni esteriori, a cui lì tutti fecero

caso, [...] si può notare la profonda

differenza riscontrata tra reducidos e

pertinaces, come quella che vi è tra

prescelti e reprobi. Questi ultimi

avevano un colorito orribile, con occhi

sconvolti dai quali sembrava sgorgassero

fiamme, e la fisionomia dei volti

stravolta, come se fossero posseduti dal

demonio. I convertiti, invece,

camminavano con umiltà, conforto,

obbedienza e gioia spirituale tali da

sembrare benedetti dalla grazia di Dio.

Si può credere che siano già in cielo

per le tante preghiere e suffragi che i

devoti hanno fatto per le loro anime»

[De Olmo 75-76].

Da anni i roghi si tenevano nella zona

nord della Villa, al di là delle nuove

mura fatte costruire nel 1625 da Filippo

IV, con il fine di evitare che l’odore

insopportabile si propagasse per il

centro cittadino. La pira, una catasta

di legna di 16 metri di lunghezza e due

di altezza su cui si ergevano i pali a

cui sarebbero stati legati i condannati,

era già pronta dalla sera prima. Intorno

a essa, i soldati della fede cercavano

di assicurarsi che tutto si svolgesse

senza problemi e senza scontri, seppure

invano. Tanta era infatti la calca

formatasi, da non riuscire a impedire il

lancio ripetuto di sassi e verdure marce

ai prigionieri, che rischiarono in più

occasioni di soccombere a tanta ferocia.

I reducidos, in quanto pentiti

delle loro colpe, e pertanto meritevoli

di ricevere un alleggerimento della

pena, vennero previamente strangolati

tramite garrota e soltanto in seguito

lanciati sul rogo. Diversa fu la sorte

dei pertinaces – gli impenitenti

– poiché affrontarono le fiamme del

Sant’Uffizio da vivi.

Il coraggio dei ventuno, uomini e donne,

nel sopportare questa morte orrenda fu

ammirabile; tutti si abbandonarono al

proprio destino con una tale

determinazione che alcuni degli

spettatori, sorpresi, si rammaricarono

del fatto che simili anime eroiche non

fossero più illuminate. Le strazianti

grida di dolore che si udirono non

appena le lingue di fuoco cominciano a

lambire le loro membra, cessarono in

pochi minuti, al sopraggiungere della

morte per collasso o asfissia: «Si

eseguirono i supplizi, dapprima

strangolando i reducidos con una

garrota, poi appiccando il fuoco ai

pertinaces, che furono arsi vivi con non

pochi segni di dolore, angoscia e

disperazione. E gettati tutti i cadaveri

nel fuoco, i boia continuarono ad

alimentarlo durante tutta la notte fino

a che non li ebbe ridotti in cenere,

all’incirca verso le nove del mattino»

[De Olmo 76].

Fu così che volse al termine una delle

cerimonie più violente ed efferate di

tutti i tempi. Nei giorni successivi

vennero effettuate le punizioni per i

rei rimasti, che furono tolti nuovamente

dalle carceri per essere fustigati e

condannati alla pubblica vergogna, salvo

poi ritornarvi, a Madrid o dislocati a

Toledo, per scontare la propria pena.

Ciò che rimaneva invece delle ventuno

vite umane arse sul rogo era soltanto un

mucchio di cenere calda che qualcuno, da

lì a poco, avrebbe raccolto per farne

poi liscivia da utilizzare nei

lavaderos presso il fiume

Manzanarre. Il loro ricordo cadde

nell’oblio.

I ritrovamenti del 1869, che tanto

sconvolsero i madrileni dell’epoca, si

risolsero alla fine in un nulla di

fatto. I resti, umani e non, vennero

dimenticati e la costruzione del nuovo

Ensanche urbano riprese il suo

corso.

Ciò che si può osservare oggigiorno, in

quella che è attualmente la glorieta

de Ruiz Jiménez, è soltanto una

moltitudine di persone che passeggiano

distratte, bambini che corrono in bici e

coppiette di adolescenti che si

scambiano effusioni sulle panchine.

Nessuno di loro è consapevole che, sotto

i loro piedi, si nascondono le fiamme di

una delle più spaventose e

raccapriccianti storie della città di

Madrid; il luogo in cui, durante secoli,

centinaia di innocenti persero la vita,

inutilmente, nel nome del Signore.

Riferimenti bibliografici:

Bernat G., El Auto de Fe en la Plaza

Mayor de Madrid (1680).

Del Olmo J. V., Relación histórica

del Auto general de Fe que se celebró en

Madrid en el año de 1680 con asistencia

del Rey don Carlos II, Imprenta de

Cano, Madrid 1820.

Exurge domine et judica causam tuam,

in Boletín Oficial del Ayuntamiento, año

I, n° 6, 1869, p. 4.

La Cruz del Quemadero y la memoria de la

inquisición en Madrid,

Centros de estudio sobre el Madrid

islámico.

Parello V., Una fiesta barroca en

tiempos de Carlos II: el auto de fe

madrileño de 1680, in OpenEdition

Journals, 8, 2011. |